by: CIRFIM – Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale “Carlo Giacon”, Università degli Studi di Padova | data 28/12/2022

Nel 1881 l’archeologo iracheno Hormuzd Rassam scoprì tra le rovine dell’antica città babilonese di Sippar (l’attuale Tell Abu Habbah, uno dei sobborghi sud occidentali di Baghdad) il frammento di una tavoletta d’argilla incisa in caratteri cuneiformi e risalente al VI secolo a.C. Dato che Rassam non leggeva la scrittura cuneiforme non si rese conto dell’importanza della sua scoperta: la tavoletta, conservata al British Museum, è la più antica mappa del mondo a oggi nota.

Questo manufatto della civiltà babilonese è solo una delle tante testimonianze che la storia ci offre della costante ricerca dell’uomo di rappresentare il mondo in cui vive, di tradurre astratte informazioni spaziali in immagine, assecondando innanzitutto l’esigenza di collocarsi criticamente nello spazio fisico che lo circonda.

Sin dall’antichità le carte geografiche hanno svolto diverse funzioni: potevano celebrare domini imperiali, illustrare la creazione del mondo, esprimere credenze religiose, descrivere insediamenti e popoli, riassumere in forma visiva progressi in campo scientifico, mostrare scoperte e nuove conquiste territoriali. Il loro uso come itinerari di viaggio e guida nella navigazione fu posteriore e spesso secondario, perché le limitate conoscenze dell’epoca compromettevano l’accuratezza dei dettagli e la precisione della rappresentazione spaziale.

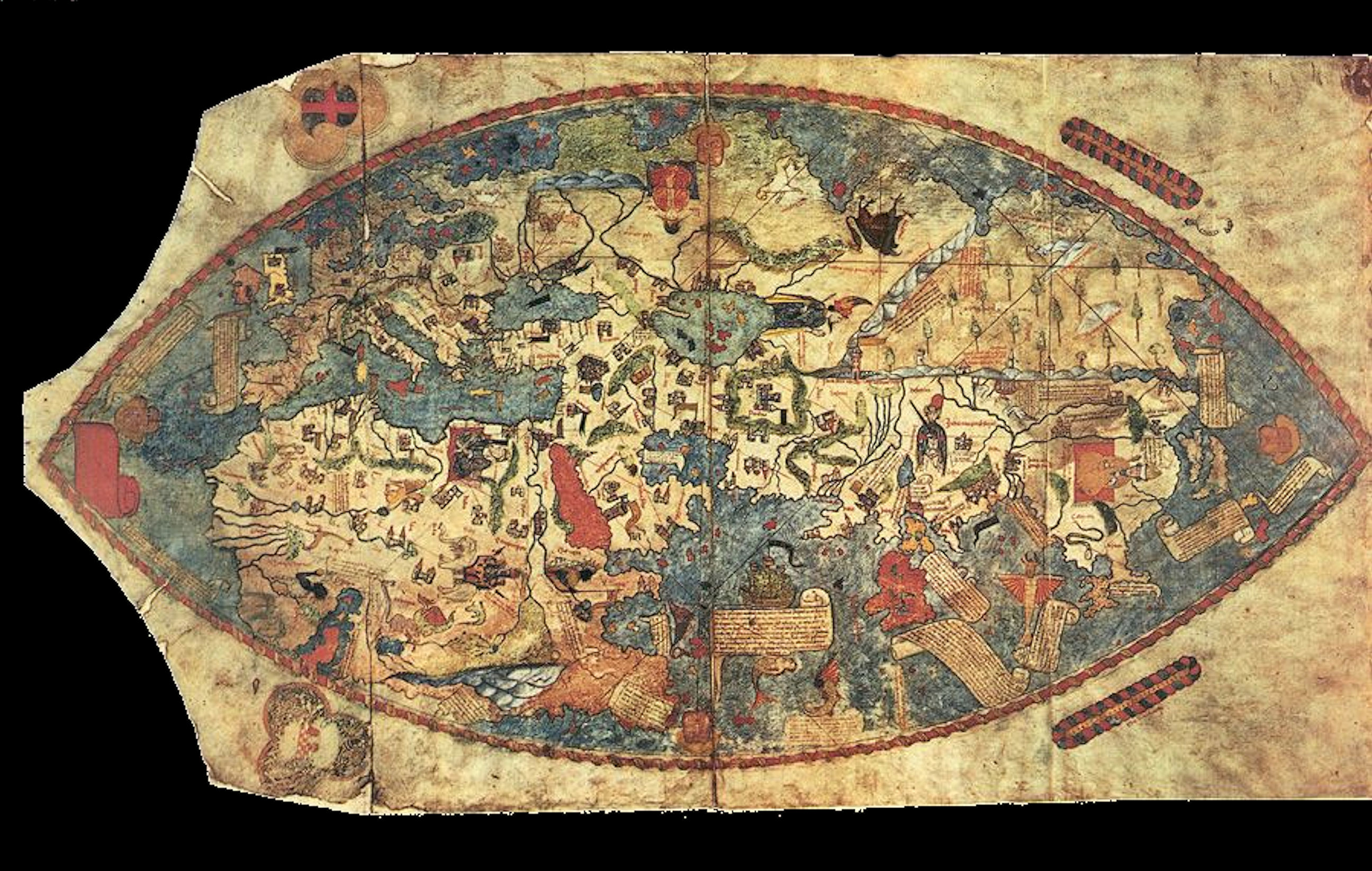

Il Medioevo ci ha restituito numerose mappe straordinarie, come la Yu ji tu (La mappa dei cammini di Yu) del 1136, la Tabula Rogeriana del 1154, la Mappamundi di Hereford della fine del XIII secolo, l’Atlante catalano del XIV secolo, la carta Kangnido del 1402, la Mappamundi di Fra Mauro del 1450 circa. Tra queste c’è anche la carta che appare nella copertina del nostro video, l’anonima Mappamundi genovese del 1475, una rappresentazione del mondo allora conosciuto che attinge a piene mani alle note dei viaggi in Asia dell’esploratore veneziano Niccolò de' Conti (1395-1469). Come molte carte medievali, si caratterizza per un amalgama di conoscenze geografiche, dati storici ed elementi leggendari, come la raffigurazione di mostri marini e dei popoli di Gog e Magog.

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale “Carlo Giacon” – CIRFIM è stato fondato nel 1964 da Carlo Giacon (1900 – 1984), filosofo neotomista e professore ordinario di Storia della filosofia. Il Centro acquisisce risorse esterne al sistema universitario per sostenere la ricerca, promuove attività concernenti il pensiero medievale in tutte le sue varie forme espressive, contribuisce alla formazione di studenti e giovani ricercatori, alimenta il dibattito intellettuale e crea occasioni di incontro e di dialogo.